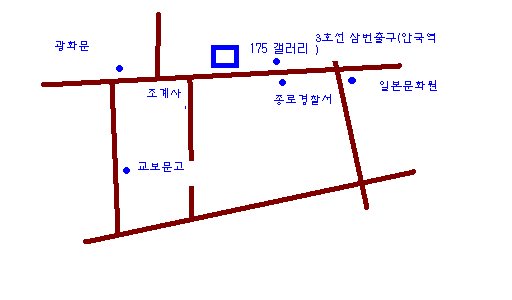

가장 먼저 소개할 곳은 175 갤러리 이다.

한예종 학생들이 많이 전시를 연다는 곳.

혁신적이고 창의적인 한예종의 특성상 전시 역시 특이하고 텅빈 공간의 독특한 분위기가 물씬 풍겼다.

지하에 자리잡고 있어 왠지 세상과 동떨어진 신비로운 느낌을 주는 작은 갤러리이다.

안국역에서 1번출구로 나와 오른쪽으로 조금 가다보면 종로경찰서 맞은편에 위치해있다.

내가 갔을 때 마침 양희아 개인전이 열리고 있었다.

처음에 이게 전시 하고 있는 건가? 할 정도로 매우 메타적인 예술작품들이었다.

바닥에 널려있던 조각 조각 들이 알고 보니 다 예술작품이었다니..

이 전시를 보면서 느낀점은 환경에 따라 사람의 태도와 생각이 달라진다는 것이다.

길거리를 지나가다가 본 오브제는 전시장과 똑같은 작품일지라도 쓰레기로 보일 수 있다.

하지만 전시장에 있는 오브제는 다시한번 이것의 의미에 대해여 예술적으로 생각해보게 만든다.

양희아의 작품이 그랬다.

얼핏 보기에는 '이것이 과연 작품인가?' 의심이들지만, 생각을 깊이하다보면

나름 철학적인 고찰이 숨겨 있음을 파악할 수 있다.

그의 주제는

메주콩을 이용한 작업 99개 중 38번째 항목

제목 역시 전시 만큼이나 매우 특이했다.

인상 깊었던 것은 사진속 오브제와 실제 오브제를 같은 공간에 배치한 작품.

인왕산 속에 높여있는 세팅된 테이블을 사진으로 찍고 그것을 그대로 전시장에 옮겨서 세팅해놨다.

평면 속 존재하는 대상과 입체로 존재하는 대상간의 간극.

평면 속 오브제는 입체로 지각하게 되지만 실제 보여지는 오브제는 평면으로 지각하게 된다.

평면과 입체.

이 둘간의 관계는 무엇일까?

같은 대상이 장소에 따라서 그 의미가 달라지고 심지어 본질마저 바뀐다.

사진 속 테이블은 네모난 프레임의 일부분을 구성하는 한 요소지만

실제 테이블은 테이블이라는 온전한 한 실제로서 인식된다.

평면 속 테이블은 분면 인왕산에 임시 휴식 장소로서 마련된 것일 수 있지만

전시장 속 테이블은 하나의 작품이다.

양희아 전시는 매우 일상적이고 흔하디 흔한 것을 매우 특이하고 이질적으로 바라보게 만든다.

예술이란 본디 평범한 것을 다르게 보도록 하는 것에서 시작한다.

YANG, HEE AH

<가나 아트 스페이스>

다음으로 볼 전시장은 가나아트스페이스이다.

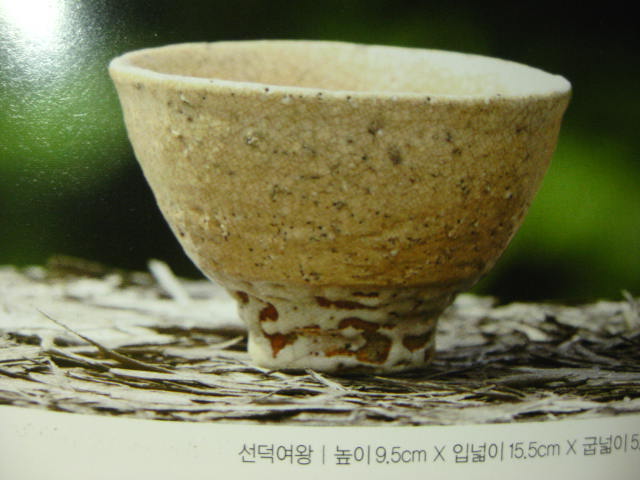

박영현 도예가의 전시가 열리고 있었다.

한국의 전통적이면서도 개성적인 도자기들이 전시되어 있었다.

재미있던 점은 각 작품마다 이름이 달려있다는 점이다.

선덕여왕, 모래톱, 평화 ,잔설...

그릇과 제목을 매치해보니 제법 그 이미지가 맞는듯 하였다.

도자기를 만들면서 제목을 떠올렸을 작가를 생각하니 입가에 미소가 생긴다.

사실상 음식을 담는 그릇으로 생각하면 그릇은 모양만 다를 뿐 다 똑같은 그릇일뿐이다.

그러나 이름을 붙임으로 인해서 그 그릇은 여타와 다른 오직 only one의 그릇으로 탄생하게 된다.

내가 그의 이름을 불러주기 전에는

그는

다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다.

내가 그의 이름을 불러주었을 때

그는 나에게로 와서

꽃이 되었다.

문득 김춘수 '꽃'이 생각났다.

도예가에게 있어서 도자기란 얼마나 각별한 존재일까?

모든 사물은 관계를 맺음으로써 의미를 가진다.

<관훈 갤러리>

현대미술을 표방한 젊고 참신한 신인작가의 발표의 장으로 이용되느 곳이다.

그 설립 목적에 맞게 이번 전시회도 재미있으면서 그 안에 철학이 담겨 있는 작품이 전시되었다.

오헤선-마음을 열다

한눈에 보고 이 실체를 파악하기 매우 어렵다.

그러나 전시를 둘러보면 이것이 심장임을 알 수 있다.

전시실을 둘러보자 가장 먼저 눈에 띄는 것은 울퉁불퉁 빨간 곱창을 연상시키는 혈관으로 이루어진 거대한 심장.

한쪽 벽에는 지퍼로 여닫을 수 있는 눈과 손이 전시되어 있다.

이것이 뜻하는 것은 무엇일까?

우리는 관계를 맺을 때 또는 생각할 때 무언가를 볼때 아니면 살면서 눈뜬 순간부터

우리는 눈으로 보고 마음으로 느끼고 생각한다.

눈은 대상과 관계를 맺기 위한 첫번째 수단이며

손은 교감을 위한 수단이자 상징적인 의미를 지닌다.

그런데 눈이 지퍼로 여닫을 수 있다.

지퍼는 스스로 여닫을 수 없으며 손 또는 누군가의 도움을 필요로 한다.

찢거나 완전 봉쇄가 아니기 때문에 마음대로 열었다 닫았다 할 수 있다.

이러한 특성을 통해 이 작품을 본다면 어떨까?

우리는 보고 싶은 것만 보고 보기 싶은 것은 안 보게 된다.

눈으로 보고 있어고 제대로 보는 것이 아닌 것이다.

그러나 그것은 내 마음대로 되는 것이 아니다.

보기 싫어도 봐야 할 때가 있으며 보고 싶어도 못보는게 있다.

세상은 내 맘대로 되는 것이 아니기 때문이다.

지퍼의 수동성과 자율성 이 모순적인 특성은

세계과 필연적으로 관계를 맺고 살아가야 하는 인간의 운명을 상징적으로 보여주고 있다.

위 그림을 살펴보자.

언뜻보면 상처받고 좌절하여 쓰러진 인간의 모습을 닮아있고 앞서 보았던 심장을 연관지어 생각해보면 하나의 심장 덩어리로도 인식이 된다.

그런데 중간중간에 터져있다.

찢김.

이것은 다시 회복하기 어렵고 회복하기 위해서는 남의 도움이 필요로 하다.

지퍼는 열면 닫을 수 있지만 한번 생긴 상처는 영원히 그 상처를 남긴다.

그 상처는 심장. 마음으로 입은 상처이기 때문에 더더욱 그 깊이가 크다.

멍들고 피나는 것은 약을 바르면 되지만 마음에 입은 상처는 스스로 회복이 어렵다.

인간의 나약함. 그리고 사람들로 인해 상처를 입지만 사람들 없이는 살아갈 수 없는 인간.

여기세 피할 수 없는 인간의 운명이 자리잡고 있다.

인간의 외적인 모습과 마음을 상징하는 심장을 이중적으로 보여주면서

외적인 상처와 마음의 상처를 동시에 생각해보게 하는 이 작품.

이 작품 앞에서 난 한동안 발걸음을 때지 못했다.

'exhibitiOn' 카테고리의 다른 글

| 삼청동 갤러리 투어3_아카스페이스 이철량 개인전 (0) | 2009.11.08 |

|---|---|

| 삼청동 갤러리투어2_진 마이어슨 개인전091024 (0) | 2009.11.07 |

| 삼청동 갤러리 투어 1 (0) | 2009.11.07 |

| 그림감상. How 와 Why (0) | 2009.11.04 |

| 인사동 갤러리 투어2 (0) | 2009.11.04 |